「荷物の経路変更通知」という件名のメールが届いて不安になっていませんか?

最近、日本郵便を装った詐欺メールが急増しており、知らずにリンクをクリックしてしまう人が後を絶ちません。

この記事では、実際に届いた詐欺メールの全文を紹介しながら、どこが怪しいのかを一つ一つ解説していきます。

さらに、メールヘッダの見方や詐欺を見抜くポイント、本物の通知メールとの違い、対処法まで丁寧にまとめました。

この記事を読めば、もう怪しいメールに怯えることはありません。

大切なあなたの個人情報を守るために、ぜひ最後まで目を通してくださいね。

詐欺メール 荷物 経路変更の全文を紹介

詐欺メール 荷物 経路変更の全文を紹介します。

それでは、解説していきますね。

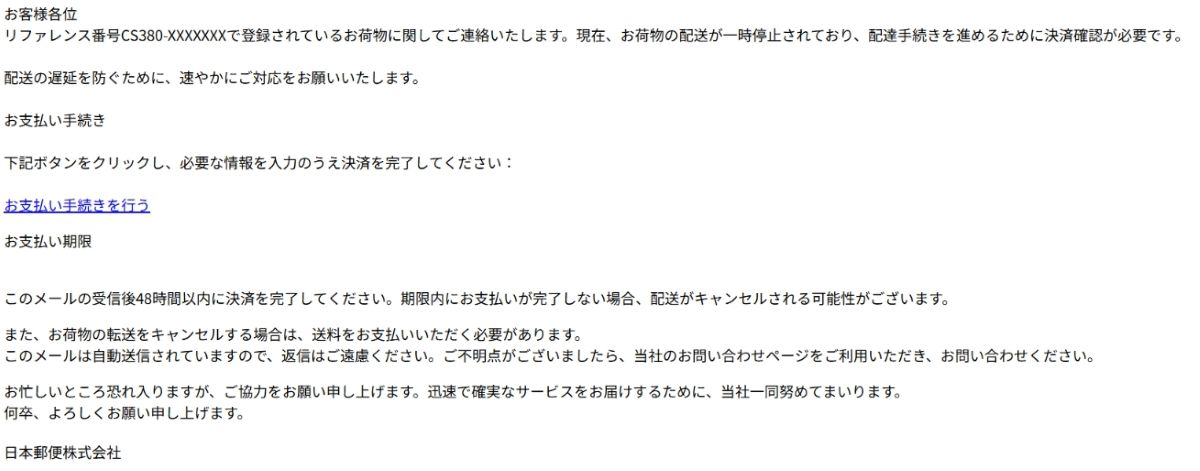

実際に届いた詐欺メールの本文

まずはこちらが、実際に届いた「荷物の経路変更通知」を騙る詐欺メールの全文です。

件名:荷物の経路変更通知

本文:

お客様各位

リファレンス番号CS380-XXXXXXXで登録されているお荷物に関してご連絡いたします。現在、お荷物の配送が一時停止されており、配達手続きを進めるために決済確認が必要です。

配送の遅延を防ぐために、速やかにご対応をお願いいたします。

お支払い手続き

下記ボタンをクリックし、必要な情報を入力のうえ決済を完了してください:

お支払い手続きを行う

お支払い期限

このメールの受信後48時間以内に決済を完了してください。期限内にお支払いが完了しない場合、配送がキャンセルされる可能性がございます。

また、お荷物の転送をキャンセルする場合は、送料をお支払いいただく必要があります。

このメールは自動送信されていますので、返信はご遠慮ください。ご不明点がございましたら、当社のお問い合わせページをご利用いただき、お問い合わせください。

お忙しいところ恐れ入りますが、ご協力をお願い申し上げます。迅速で確実なサービスをお届けするために、当社一同努めてまいります。

何卒、よろしくお願い申し上げます。

日本郵便株式会社

一見すると、しっかりした文章で「日本郵便」っぽく見えるかもしれません。

ですが、いくつか冷静に見ると「ん?おかしいぞ?」という点が浮かび上がってきます。

その怪しいポイントについて、次の小見出しでじっくり見ていきましょう。

不安をあおるような文章構成

このメールは、読者の「不安」や「焦り」を煽るように設計されています。

「配送が一時停止されている」や「48時間以内に支払わなければキャンセルされる」といった表現は、受け取った人に「すぐに何かしないとマズいかも!」という感情を与えますよね。

これがまさに詐欺メールの特徴です。

冷静に考えれば、「なぜ支払いが急に必要なのか?」「追跡番号の詳細が不明確」「そもそも日本郵便からこのような決済依頼が来るのか?」と疑問点が出てきます。

でも、時間に追われていると、つい「急がないと荷物が戻されちゃう…」とリンクを押してしまうんですよね。

日本郵便を装った偽装表記

メールの最後には「日本郵便株式会社」と会社名まで記載されています。

ですが、これは完全な偽装です。

実際の差出人アドレスを見ると「sx0qd42c@jsep.com」となっていて、日本郵便とは無関係なドメインになっています。

見た目だけ「本物っぽく」作っているのが特徴で、本文の言葉遣いもなんとなく丁寧です。

でも細かい部分に違和感が散りばめられていて、よく見ると「あれ?」と気づく構造になっているんです。

特に、「お問い合わせページをご利用ください」と書かれているのにURLが記載されていないのも不自然なポイントですね。

こうした”偽装表記”は、詐欺メールを見抜くための重要な手がかりになりますよ。

詐欺メールで怪しいポイント5選

詐欺メールで怪しいポイント5選について解説します。

それでは、詳しく見ていきましょう。

①「お支払い手続き」ボタンの誘導

まず、一番の怪しさは「お支払い手続きを行う」と書かれたボタンへの誘導です。

日本郵便や他の公的配送サービスが、メールでいきなり支払いボタンを送ってくることは絶対にありません。

このようなボタンをクリックすると、偽の決済ページに飛ばされ、クレジットカード番号や個人情報を入力させようとしてきます。

実際に被害に遭った方の多くは、「公式っぽいデザインだったから信用して入力してしまった」と話しています。

ボタンが設置されているメールは、ほぼ100%詐欺と考えてくださいね。

②不自然な日本語表現

メール全体を読んでいると、どこか「翻訳調」や「ロボット的」な違和感を感じませんか?

例えば、「お忙しいところ恐れ入りますが、ご協力をお願い申し上げます」や「決済を完了してください」など、やたら丁寧だけど自然じゃない言い回しが多用されています。

詐欺メールの多くは、海外から送信されていることが多く、AIや自動翻訳を使って日本語にしているため、どうしても違和感が出てしまうんです。

本物の日本企業の通知メールは、もっと自然で簡潔な日本語が使われます。

ちょっとでも「ん?なんか変」と感じたら、その直感を信じてください。

③差出人メールアドレスが偽装

今回のメールの差出人を見てみると、「sx0qd42c@jsep.com」となっています。

一見、「郵便局」から来ているように見えますが、ドメイン(@以下)がまったく関係ないものである時点でアウトです。

日本郵便の正式なメールアドレスは「@post.japanpost.jp」など、公式サイトのドメインに一致します。

メールの差出人名だけを見て安心せず、アドレス部分をしっかり確認するクセをつけておくと安心ですよ。

詐欺グループは差出人名を「日本郵便」や「Amazon」などに偽装してきますが、ドメインまでは真似できません。

④期限や脅し文句で急かす

詐欺メールでよく見かける特徴として、「48時間以内に支払わないとキャンセルされます」といった文言があります。

これ、典型的な”焦らせて考える余裕を奪う”手法なんですよね。

本当に重要な連絡であれば、再配達通知やハガキなど、別の方法でも案内が来るのが普通です。

「今すぐ!」「至急!」などと書かれている場合は、基本的に怪しいと思って間違いありません。

冷静に「本当に支払いが必要か?」を一呼吸おいて考えることが大切です。

⑤会社名と実際の送信元が異なる

メールの最後には「日本郵便株式会社」としっかり記載されているのに、実際に送られているサーバーやドメインは全く無関係のもの。

つまり、”見た目だけ本物っぽくして、騙そう”という手口です。

これは典型的な「なりすまし詐欺」で、実在の会社名を勝手に使うことで信頼させようとしてきます。

ヘッダ情報などで送信元を調べれば、嘘がバレバレなんですよね。

このあと詳しく紹介しますが、「見た目だけ」では信用しないように気をつけましょう。

メールヘッダから詐欺を見抜く方法

メールヘッダから詐欺を見抜く方法について解説します。

ちょっと専門的になりますが、慣れれば数秒で見破れますよ。

Return-Pathが公式と異なる

ヘッダー情報の中で真っ先に確認すべきなのが「Return-Path」です。

これは、メールの送信元(エラー時の返信先)を表していて、正体を隠すのが難しい項目です。

今回のメールでは、Return-Path が <sx0qd42c@jsep.com> になっていました。

これ、明らかに日本郵便の公式ドメインではないですよね。

本物の日本郵便なら「@post.japanpost.jp」などの正規ドメインを使うはずです。

Return-Path が怪しいドメインなら、それだけで詐欺メールの可能性が高いです。

Received情報から送信元IPを確認

「Received」は、メールが通ってきたサーバーの記録を示す部分です。

例えば以下のような記載がありました:

Received: from jsep.com ([31.167.11.204])

この IPアドレス 31.167.11.204 を調べてみると、ヨーロッパのプロバイダからのアクセスである可能性があります。

日本郵便が日本国内からメールを送ってくるはずなので、この時点で違和感たっぷりです。

IPアドレスの位置情報を調べるには「IP アドレス 位置情報」で検索すればOK。

疑わしい場合は、ここをまずチェックしてみてくださいね。

ドメイン認証が通っていない

メールヘッダには「SPF」「DKIM」「ARC」など、送信元ドメインが正しいかを検証する技術があります。

今回のメールには、以下のような記述がありました:

Authentication-Results: dkim=none; spf=none; arc=none

これ、つまりどれも認証されてないという意味です。

公式のサービスであれば、SPF(送信者ポリシーフレームワーク)や DKIM(ドメイン鍵識別メール)は通っているのが普通です。

すべて「none」なら、送信元の信用性がほぼゼロということ。

メールを受け取ったときは、こうした「認証結果」がどうなっているかもチェックしましょう。

From名と実際の送信元が不一致

見た目の差出人名と、実際の送信元が違うというのは詐欺メールの定番手口です。

今回のメールでは、From 名が「郵便局」でも、実際のメールアドレスは sx0qd42c@jsep.com。

From 名は自由に設定できるため、「日本郵便」「Amazon」など信頼される企業名を騙ることが簡単にできてしまうんです。

だからこそ、信頼すべきは“表示名”ではなく“メールアドレスのドメイン”です。

差出人名が立派でも、ドメインが怪しければ要注意ですよ。

詐欺メールを受け取った時の対処法4つ

詐欺メールを受け取った時の対処法4つについて解説します。

詐欺メールを受け取った時の対処法4つについて解説します。

焦らずに、落ち着いて対応すれば大丈夫ですよ。

①リンクは絶対にクリックしない

まず第一に、「怪しいな」と思ったら、メール内のリンクは絶対にクリックしないことが大原則です。

たとえ「お支払いはこちら」や「再配達はこちら」のように、それっぽいボタンがついていても、リンク先は詐欺サイトです。

一度クリックしてしまうと、ウイルスに感染するリスクや、フィッシングサイトへ誘導されて個人情報を盗まれる危険があります。

クリックしただけで被害が出るケースもありますので、うっかりでも触れないようにしましょう。

怪しいメールは、開く前に削除するのが理想ですが、開いてしまっても絶対にリンクは押さないでくださいね。

②情報を入力してしまったら即連絡

もしもリンクをクリックして、個人情報やクレジットカード番号などを入力してしまった場合は、すぐに対応が必要です。

クレジットカード情報を入力した場合は、カード会社に連絡してカードを停止してもらいましょう。

また、パスワードやメールアドレスを入力してしまった場合は、速やかにパスワードを変更してください。

さらに、不正ログインが心配な場合は、該当するサービスにログイン履歴を確認するか、2段階認証を有効にしましょう。

とにかく、情報を盗まれて「気づかないうちに被害が拡大する」前に、できる限り早く動くことが大切です。

③メールごと削除する

詐欺メールは、そのままにしておくと、うっかりクリックしてしまう可能性があります。

怪しいと感じたメールは、開いたとしてもすぐにゴミ箱へ入れ、完全に削除してください。

メールアプリの中には、「削除」しても「アーカイブ」されているだけのケースもありますので、しっかり「完全削除」を選びましょう。

また、他の端末(スマホ・PC・タブレット)でも同じアカウントを使っている場合は、そちらでも削除しておくのがベストです。

「念のために残しておこう」と考えるのは逆効果なので、思い切って削除してしまいましょう。

④迷惑メールとして通報する方法

詐欺メールは、放置すると他の人も同じように騙されてしまいます。

そのため、届いたメールが詐欺だと判明した場合は、迷惑メールとして通報することも重要な行動の一つです。

日本郵便の場合、公式サイトに「なりすましメールの通報窓口」が設けられています。

また、総務省が運営する「迷惑メール相談センター」や、通信事業者(docomo、au、SoftBankなど)にも通報フォームがあります。

送信元のメールアドレスやメールの全文をコピーして報告することで、詐欺の拡大を防ぐ手助けになりますよ。

「自分だけの問題じゃない」と思って、一歩行動してみてくださいね。

本物の荷物通知メールとの違い

本物の荷物通知メールとの違いについて解説します。

本物と偽物の違いを知っておくだけで、被害をぐっと減らせますよ。

日本郵便公式メールの特徴

日本郵便が実際に送るメールには、明確な特徴があります。

まず、送信ドメインが「@post.japanpost.jp」や「@yubin.jp」といった公式ドメインに限定されています。

また、メールの件名や文面も簡潔で、過剰に不安を煽るような表現は使われません。

「再配達のご案内」や「お届け予定通知」など、必要最低限の情報だけが記載されています。

読みやすくて、落ち着いたトーンの文章が多いのも特徴ですね。

少しでも違和感を感じたら、公式サイトのメール文例と比較してみるのがおすすめです。

本物は個人名や追跡番号が正確

本物の通知メールには、必ず「宛名」や「正確な追跡番号」が記載されています。

たとえば「○○ 様」など、ちゃんとあなたの名前が入っているんです。

詐欺メールでは「お客様各位」や「ご担当者様」など、誰にでも当てはまる曖昧な表現が使われています。

また、追跡番号も本物のメールでは「JP1234567890XX」など、日本郵便のフォーマットに沿っています。

詐欺メールでは、それっぽい文字列をでっち上げているだけのことが多いです。

本物には決済リンクがない

日本郵便や宅配業者が、メールで「決済を要求」してくることは、まずありません。

再配達の依頼や住所変更は、すべて公式ウェブサイトやアプリで対応する形式になっています。

それも、ログインが必要だったり、郵便番号・認証コード入力などの確認手順がちゃんとあります。

「ボタン一発で支払いできる」なんて簡単すぎる仕組みは使いません。

メール本文に決済リンクが入っていたら、それはもう詐欺の合図と思ってください。

問い合わせ先がしっかりしている

本物のメールには、必ず公式の「お問い合わせ窓口」が記載されています。

日本郵便であれば、「お問い合わせ番号」や「お客様サービス相談センター」の電話番号、営業時間なども明記されていることが多いです。

一方、詐欺メールでは「このメールは自動送信のため返信不可」などと書いてあるだけで、連絡手段がありません。

また、「お問い合わせページをご利用ください」と書いておきながら、リンクがない・偽サイトに誘導される、という矛盾もありがちです。

連絡先情報の有無は、信用できるメールかどうかを見極める大きなポイントになりますよ。

まとめ|詐欺メール 荷物 経路変更は冷静に対処を

| 怪しいポイント一覧 |

|---|

| 「お支払い手続き」ボタンの誘導 |

| 不自然な日本語表現 |

| 差出人メールアドレスが偽装 |

| 期限や脅し文句で急かす |

| 会社名と実際の送信元が異なる |

「荷物の経路変更通知」といった件名の詐欺メールは、非常に巧妙に作られており、誰でもうっかり引っかかってしまう可能性があります。

しかし、冷静に中身を確認し、送信元や文章の違和感に気づければ、被害を防ぐことができます。

万が一リンクを押してしまっても、正しい対処をすればリスクを最小限に抑えられます。

本物の日本郵便からの通知との違いも理解し、怪しいメールが来たときにすぐ見分けられるようにしておきましょう。

自分を守るだけでなく、通報することで他の人の被害も防ぐことができます。

ぜひ以下のリンク先も活用して、安全にメールを扱えるようになってくださいね。