「【ポイント失効予告】ご利用はお早めに」というタイトルで届いたメール、本当にau PAY公式から来たものなのか不安になっていませんか?

この記事では、実際に届いた詐欺メールの全文とヘッダ情報を公開しながら、どこが怪しいのかを徹底解説していきます。

さらに、もし受け取ってしまった場合に絶対にしてはいけないことや、安全に対処するための具体的なステップもわかりやすく紹介します。

この記事を読むことで、フィッシング詐欺に引っかからずに自分を守れる力がつきますよ!

ぜひ最後までじっくりチェックしてくださいね。

【詐欺メール例】「【ポイント失効予告】ご利用はお早めに」の全文紹介

【詐欺メール例】「【ポイント失効予告】ご利用はお早めに」の全文紹介について解説します。

それでは、順番に見ていきましょう!

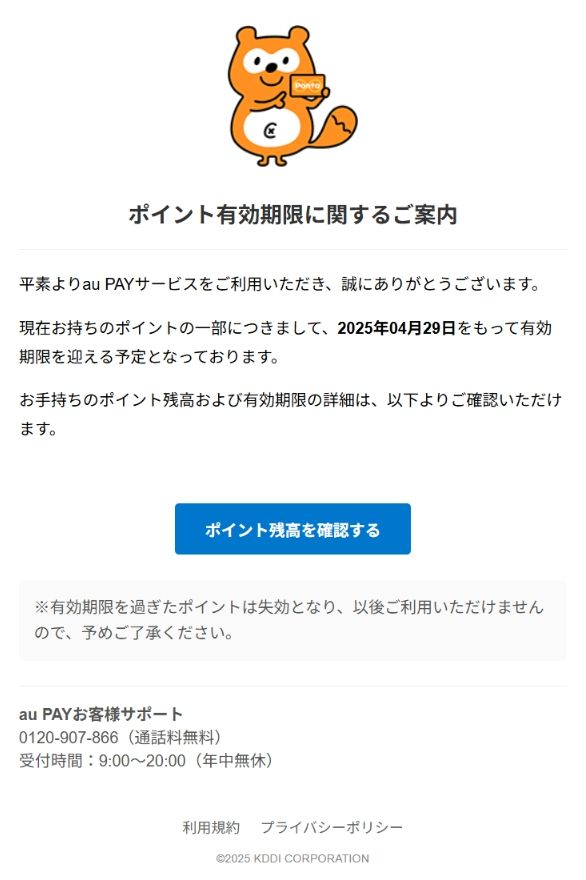

件名と本文の全文

まずは、実際に送られてきた詐欺メールの本文をそのままご紹介しますね。

■件名:

【ポイント失効予告】ご利用はお早めに

■本文:

ポイント有効期限に関するご案内

平素よりau PAYサービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。

現在お持ちのポイントの一部につきまして、2025年04月29日をもって有効期限を迎える予定となっております。

お手持ちのポイント残高および有効期限の詳細は、以下よりご確認いただけます。

ポイント残高を確認する(リンク)

※有効期限を過ぎたポイントは失効となり、以後ご利用いただけませんので、予めご了承ください。

au PAYお客様サポート

0120-907-866(通話料無料)

受付時間:9:00~20:00(年中無休)

利用規約 プライバシーポリシー

©2025 KDDI CORPORATION

ぱっと見、すごく本物っぽい感じですよね。

こういう自然な日本語とレイアウトが、つい信じちゃいそうになるポイントなんですよね〜。

一見すると本物に見えるポイント

このメール、一見すると本物っぽいポイントがいくつかあるんですよ。

・「平素より〜」みたいな、丁寧な言い回し

・「有効期限」や「ポイント確認」など、普段から公式も送ってきそうなテーマ

・連絡先電話番号がそれっぽい(しかもフリーダイヤル)

・利用規約・プライバシーポリシーなど、それっぽい文言を載せている

こうやって、受け取った人に「あ、公式っぽいな」と思わせる作戦なんですよね。

だからこそ、ぱっと見の印象だけで判断すると危ないんです。

ほんと、細かいところをよく見ないとダメですよ〜!

記載されている連絡先情報

連絡先情報も、めちゃくちゃリアルなんですよ。

普通にフリーダイヤル(0120)だし、受付時間も「年中無休で9時〜20時」とか書かれてる。

しかも、「au PAYお客様サポート」と書いてあるので、「あ、正規の番号なんだな」って思っちゃうわけです。

でも、こういうところに油断しちゃダメ。

実際にこの番号にかけると、詐欺グループが対応してきたり、あるいは番号自体が存在しないケースもあるんですよね。

連絡先が載っているからって、すぐ信用しないこと!これめちゃくちゃ大事です!!

この詐欺メールの怪しいポイント5つ

この詐欺メールの怪しいポイント5つについて解説していきます。

ひとつずつ詳しく見ていきましょう!

①送信元メールアドレスが不自然

まず、真っ先にチェックしてほしいのが「送信元のメールアドレス」です。

今回のメール、送信元は「au_point-oscismh@gtss.com」になっていました。

え?「gtss.com」って何?ってなりますよね。

普通、au公式なら「au.com」とか「kddi.com」みたいな公式ドメインを使っているはずです。

「gtss.com」なんて、公式とは全然関係ない怪しいドメインです。

こういう知らないドメインから来た時点で、「あ、これ怪しいな」って気付けるといいですよ〜。

②リンクURLが公式と異なる

メール本文中には「ポイント残高を確認する」というリンクが貼られていますが、ここも超危険。

このリンク、本物のau PAY公式サイトではなく、偽のフィッシングサイトに飛ばされる仕組みです。

見た目だけは公式っぽく作り込まれているので、リンク先をよーく確認しないとダメなんですよね。

スマホなら、リンクを長押しして、URLをプレビュー表示してみるのがおすすめです。

少しでも「見たことないURL」「微妙に違うURL」だったら絶対にクリックしないでくださいね!

③日本語に違和感がある

今回の詐欺メール、正直言って日本語はまあまあ自然でした。

でも、細かく読むとちょっとだけ違和感ある表現があったりするんですよね。

例えば、「以後ご利用いただけませんので、予めご了承ください。」とか。

本物なら、もうちょっと丁寧だったり、注意書きがもっと明確だったりします。

ちょっとした言い回しのズレに気付けると、「あれ?これ変かも」って思えるので、ぜひ注意して読んでください。

④不自然な受信経路(ヘッダ解析)

さらに、メールヘッダを見てみると受信経路もおかしいことが分かります。

・中継サーバーが「.local」というローカル名になっている

・送信元IPアドレスが、KDDIとは全然関係ない海外IPだった

・SPF認証やDKIM認証が通っていない(=公式認証がない)

こういう技術的な部分を見ると、「ああ、これ完全に偽物だわ」って確信できるんですよね。

メールヘッダまでチェックできると、詐欺を見抜く力がめちゃくちゃ上がりますよ!

⑤個人情報誘導の疑い

そして最大の問題がこれ。

このメール、リンク先でログイン情報や個人情報を入力させるフィッシング詐欺の可能性が高いんです。

「ポイントが失効する」って焦らせて、リンクを踏ませ、そこで個人情報を抜き取るという流れですね。

焦る気持ちに漬け込んでくるのが詐欺師の手口。

「急いで!」って言われたら、逆に一呼吸置いて冷静になるのがめっちゃ大事ですよ〜!

ヘッダ情報から読み解く詐欺の手口

ヘッダ情報から読み解く詐欺の手口について詳しく解説していきます。

それぞれ、ポイントを押さえながらチェックしていきましょう!

Return-Pathと送信元IPアドレス

まず、「Return-Path」という項目に注目です。

今回のメールでは「au_point-oscismh@gtss.com」になっていました。

このReturn-Pathは、メールの「本当の送り主」を示す部分です。

公式メールなら当然「@au.com」や「@kddi.com」など、正規ドメインになりますよね。

ここが違う時点で、「あ、これは本物じゃないな」って見抜けます。

さらに、送信元IPアドレスも要注意。

今回のIPアドレス「137.220.177.157」は、KDDIとは無関係なサーバーでした。

IPアドレスを調べるときは、「IPアドレス 判定」みたいなサイトを使うと簡単ですよ〜!

Receivedヘッダの異常

メールがどのサーバーを経由してきたかを記録しているのが「Received」ヘッダ。

今回のReceivedを見ると、「C202504241494607.local」みたいなローカル名が使われていました。

普通、公式の大企業メールなら、ちゃんとしたドメイン名が入っているはず。

ローカル(.local)とか、プライベートIP(172.27.xxx.xxx)とかが並んでいたら、もうアウトです。

「あ、これ変な経路を通ってるな」って気づけると強いですよ〜!

SPF認証・DKIM認証の欠如

次に注目するのが、SPFとDKIM認証。

これらは、「このメール、本当にこのサーバーから来たの?」をチェックする仕組みです。

ちゃんと認証されているメールなら、「spf=pass」「dkim=pass」と表示されます。

でも、今回のメールでは「spf=none」「dkim=none」になっていました。

つまり、誰でもなりすませる状態だったってことですね。

これも偽物メールを見抜く大きな手がかりになりますよ!

偽装サーバー名のチェックポイント

最後に、サーバー名の偽装について。

正規のメールサーバーなら、「softbank.jp」とか「kddi.com」とか、はっきりしたドメインが使われます。

でも、今回のヘッダでは「C202504241494607.local」みたいな、誰が見ても怪しい名前。

これ、ローカル環境で適当に設定されたサーバー名なんですよね。

本当に公式企業から送っているなら、あり得ない設定です。

こういう偽装サーバー名を見破ることができると、さらに安心ですよ!

最初は難しそうに感じるかもですが、慣れると「あ、これ詐欺!」ってすぐ分かるようになります。

ぜひ覚えておいてくださいね!

もし受け取ったら?絶対にしてはいけないこと

もし受け取ったら?絶対にしてはいけないことについて解説していきます。

パニックになりがちですが、ここは落ち着いて行動しましょう!

リンクをクリックしない

まず絶対にやってはいけないのが、リンクをクリックすることです。

詐欺メールのリンク先は、個人情報を盗むためのフィッシングサイトや、ウイルス感染させるサイトに飛ばされる可能性が高いです。

たとえ「ポイント失効」とか「急いで」って煽られても、絶対に押さないようにしましょう。

押してしまっただけならまだしも、その先で何か入力したりすると危険度が一気に跳ね上がります。

「触らぬ神に祟りなし」精神で、まずリンクには触れない!これ鉄則です!

返信や電話をしない

次にやってはいけないのが、メールに返信したり、記載されている電話番号にかけたりすることです。

詐欺グループは、返信や通話からさらに情報を聞き出そうとしてきます。

「本人確認のために情報を教えてください」とか、「ログインできない場合はこちらへ」と誘導されるかもしれません。

一度コンタクトを取ってしまうと、そこからターゲットリストに登録されてしまうことも…。

とにかく、返信も通話も絶対にしない!完全無視を徹底してくださいね。

個人情報を入力しない

リンクをクリックしてしまった場合でも、絶対に個人情報は入力しないでください。

名前、電話番号、住所、クレジットカード情報、IDやパスワード……これらを一度入力してしまったら、取り返しがつかなくなります。

たとえサイトのデザインが公式そっくりでも、URLがおかしいならアウト。

「本物っぽい」だけで安心せず、冷静にURLやメールの内容をチェックするクセをつけましょう。

ここが最大の防衛ラインですよ〜!

本物か確かめる方法

どうしても「本物かも…?」って思ったときは、メール内のリンクや電話番号を使わず、自分で公式サイトにアクセスして確認しましょう。

たとえば、「au PAY ポイント 有効期限」みたいに検索して、公式サイトに自分で行って情報を調べるんです。

また、au公式アプリやマイページからポイント確認するのもアリですね!

公式サイトの情報と食い違っていたら、それはもう確実に詐欺です。

焦らず、まず自分で正しい情報源を探して確認する。この習慣が、詐欺被害を防ぐ最大の武器になりますよ!

安全に対処するためにやるべきこと

安全に対処するためにやるべきことについて解説していきます。

万が一、怪しいメールを受け取ったら、落ち着いてこのステップを実践してくださいね。

公式サイトから自分で確認する

まず最初にやるべきなのは、「自分で公式サイトにアクセスして確認する」ことです。

受け取ったメールに書かれているリンクやボタンは絶対に使わず、ブラウザから自力で公式サイトを開きましょう。

例えば、au PAYなら「https://aupay.wallet.auone.jp/」が正しい公式URLです。

公式サイトや公式アプリにログインして、ポイント残高やお知らせを確認してください。

そこに今回のような「ポイント失効予告」などの案内がなければ、それは詐欺確定です!

慣れるまでは面倒に感じるかもしれませんが、これが一番確実な確認方法ですよ〜。

迷惑メールとして報告・削除する

次に、受け取った怪しいメールは、迷惑メールとして報告してから削除しましょう。

各キャリア(au、docomo、SoftBankなど)やメールアプリには「迷惑メール報告」機能があります。

これを使うと、同じ手口の詐欺メールを防ぐためのデータ収集に役立ちます。

「自分だけ助かればいいや」じゃなく、みんなのためにも協力する姿勢が大事ですよ!

報告が終わったら、メールは即削除して、念のためゴミ箱からも完全に消去してくださいね。

メールヘッダを保存して通報する

さらに余裕があれば、メールヘッダ情報を保存しておきましょう。

ヘッダ情報には、送信元IPアドレスや中継サーバーの記録など、詐欺グループを特定するためのヒントがいっぱい詰まっています。

これを消してしまうと、追跡や捜査が難しくなるんですよね。

保存したヘッダ情報は、各キャリアや警察(サイバー犯罪相談窓口)などに通報する時に使えます。

難しく感じるかもしれませんが、今は「メールヘッダを表示・保存する方法」もネットにたくさん載っていますから安心してください。

不安な場合は公式窓口に相談する

最後に、不安な場合は迷わず公式窓口に相談しましょう。

たとえばauなら「au公式サポートセンター」がありますし、総務省や警察のサイバー犯罪相談窓口でも対応してくれます。

「こんなメールが来たけど大丈夫かな?」って聞くだけでも、プロがアドバイスしてくれますよ。

一人で悩まず、困ったらすぐに相談!これが大事です。

「もしかしてこれ…?」って思った時点で、遠慮せずプロに頼るのが正解ですよ〜!

まとめ|詐欺メール「【ポイント失効予告】ご利用はお早めに」への対処法

| 対処手順まとめ |

|---|

| 公式サイトから自分で確認する |

| 迷惑メールとして報告・削除する |

| メールヘッダを保存して通報する |

| 不安な場合は公式窓口に相談する |

「【ポイント失効予告】ご利用はお早めに」という件名の詐欺メールは、見た目がとても本物らしく作られています。

しかし、送信元アドレスやリンク先、ヘッダ情報などをチェックすると、偽物であることが見抜けます。

この記事で紹介したポイントを押さえれば、詐欺に引っかからずに冷静に対処できるようになりますよ!

リンクをクリックしない、返信や電話をしない、個人情報を入力しない、そして公式サイトで自分で確認する。

この4つの鉄則をぜひ覚えて、安全にインターネットを使っていきましょう!

また、詳しいフィッシング詐欺対策については、警察庁・サイバー犯罪対策の公式サイトでも紹介されていますので、あわせてご確認ください。